展位预订:021-3114 8748

参观/媒体联系:13601815988

QQ:2463282767

邮箱:artsexpo@sgexpo.cn

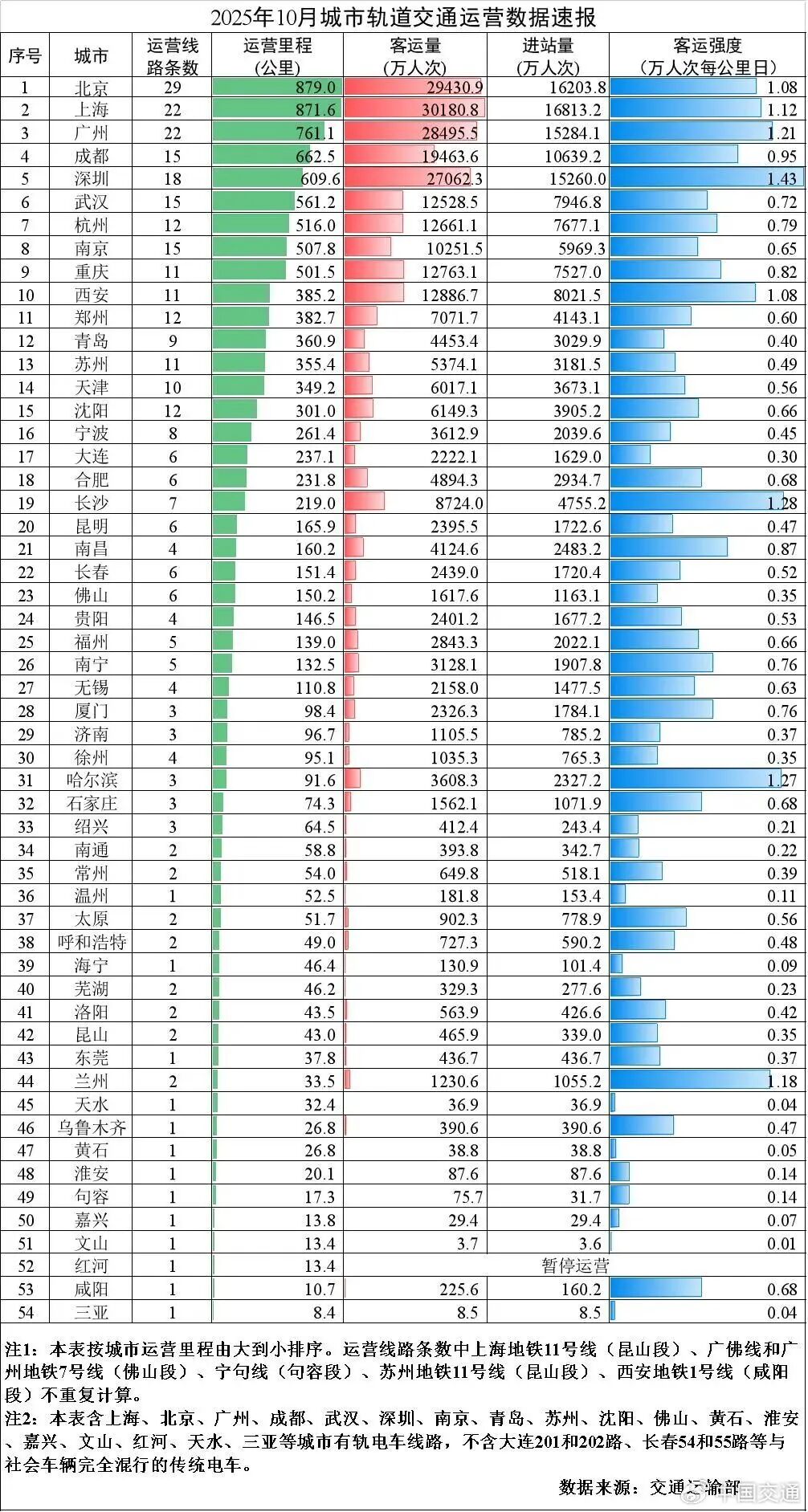

轨道交通展消息 根据提供的2025年10月中国城市轨道交通运营数据,以下进行深入分析。分析将涵盖总体运营规模、客运量变化、运营效率、系统类型对比、进站量与客运量关系、运营管理等方面,并结合数据揭示趋势和隐含问题。

城市覆盖与网络扩展:2025年10月,全国54个城市开通运营城市轨道交通,线路333条,运营里程达11330.5公里。这表明中国城市轨道交通网络已非常庞大,覆盖了绝大多数主要城市,成为城市公共交通的骨干。

客运量巨大:月客运量28.2亿人次,进站量16.8亿人次,日均客运量约9096.77万人次。开行列车376万列次,平均每日开行约12.13万列次。这些数字凸显了城市轨道交通在日常通勤中的关键作用,有效缓解了城市交通压力。

无新开通线路:本月无新开通线路,但运营里程环比可能有所增加(计算显示环比增加约474公里),可能源于现有线路的延伸或调整,而非全新线路投入运营。

环比增长显著:客运量环比增加1.3亿人次,增长4.8%。这种短期增长可能受季节性因素影响,如10月黄金周假期带来的出行需求增加,或经济活动的短期复苏。

同比增长放缓:客运量同比增加0.5亿人次,增长1.8%。同比增长率较低,可能反映市场接近饱和、经济增长放缓、或替代交通方式(如网约车、共享单车)的竞争。此外,运营里程同比增加约853公里(增长8.1%),但客运量增长仅1.8%,导致客运强度同比下降,表明网络扩张速度超过了需求增长。

客运强度:全国平均客运强度为0.804万人次每公里日,环比增长0.6%,但同比降低5.7%。客运强度衡量单位里程的客运需求,同比下降表明运营效率有所恶化,即新增里程的客运需求不足。环比微增可能源于短期需求波动。

计算验证:

日均客运量 = 28.2亿人次 / 31天 ≈ 9096.77万人次/日。

客运强度 = 日均客运量 / 运营里程 = 9096.77万 / 11330.5 ≈ 0.803万/公里/日(与数据0.804基本一致)。

上月客运量26.9亿人次,上月客运强度约0.7992万/公里/日,计算得上月运营里程约10856.5公里,环比增加474公里,但“无新开通线路”可能意味着里程增加来自现有线路优化或数据调整。

平均载客量:月开行列车376万列次,客运量28.2亿人次,平均每列车载客量约750人次。这表明列车运营效率较高,但实际载客量可能因线路和时段而异。

数据将轨道交通分为三类:地铁/轻轨、单轨/磁浮/市域快速轨道交通、有轨电车/自动导向轨道。以下是关键比较:

地铁/轻轨主导:地铁系统在客运量和里程上占绝对主导,客运量份额96.8%,里程份额86.8%。客运强度最高(0.895万/公里/日),高于平均水平,表明地铁网络效率高、需求集中。换乘系数1.696,说明地铁网络集成度高,乘客换乘频繁。

单轨/磁浮/市域快速:客运量份额3.01%,但里程份额8.6%,客运强度较低(0.282万/公里/日)。这些系统可能服务于郊区、低密度区域或特定走廊,需求相对分散,换乘系数1.493表明有一定换乘需求。

有轨电车/自动导向:客运量份额仅0.39%,里程份额4.6%,客运强度最低(0.0688万/公里/日)。这些系统容量小、需求低,换乘系数接近1(1.049),表明它们多为独立运营,换乘较少。

换乘系数:总体换乘系数(客运量/进站量)为1.679,意味着平均每次进站对应1.679次行程段,反映系统内换乘频繁。地铁系统换乘系数最高(1.696),表明网络复杂性和互联互通性高;有轨电车系统换乘系数低(1.049),表明线路独立、换乘机会少。

平均乘距估算:由于缺乏人公里数据,无法直接计算平均乘距。但通过进站量和客运量,可推断乘客出行模式:地铁乘客更依赖换乘完成长距离出行,而有轨电车乘客可能进行短距离直达出行。

网络优化需求:客运强度同比下降5.7%,尽管客运量增长,但里程增长更快,可能导致资源浪费。未来应注重优化现有网络,提高客流密度,避免盲目扩张。例如,加强地铁网络的换乘便利性,提升单轨和市域快速系统的接驳服务。

季节性因素:10月客运量环比增长4.8%,可能受国庆假期影响,但同比增长仅1.8%,表明长期增长动力不足。运营商需灵活调整运力,应对季节性波动。

经济影响:同比增长放缓可能反映经济压力,如居民出行需求下降或交通成本上升。政策制定者需考虑补贴或票价优化,以维持客流增长。

关键发现:中国城市轨道交通规模全球领先,但增长效率面临挑战。地铁系统是核心,但其他系统利用率低。客运强度下降表明网络扩张与需求不匹配。

建议:

提升客运强度:通过线路优化、票价策略和接驳服务,刺激需求,提高现有线路利用率。

差异化发展:地铁网络应重点提升换乘效率;单轨和市域快速系统需与城市发展结合;有轨电车应定位为补充角色。

数据监控:加强运营数据监测,尤其关注客运强度变化,以指导投资和规划。

以上分析基于提供数据,部分计算存在四舍五入误差,但不影响总体结论。数据来源权威,分析结果可为轨道交通规划和管理提供参考。

相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观

相关推荐:中国轨道交通发展高峰论坛免费参会报名

扫码加入交流群