展位预订:021-3114 8748

参观/媒体联系:13601815988

QQ:2463282767

邮箱:artsexpo@sgexpo.cn

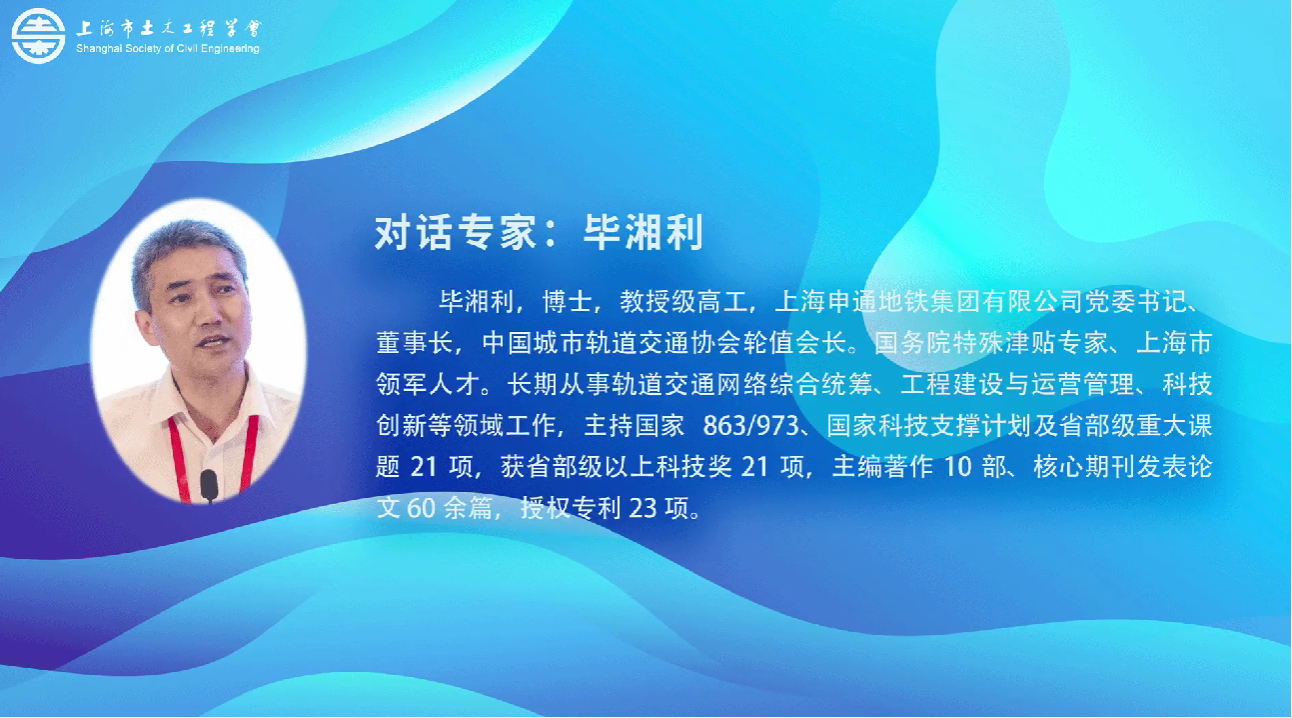

上海的轨道交通隧道每日承载着庞大的客流运输,不仅是城市交通体系的关键支撑,更是 “上海智慧” 的象征,展现着这座城市在基础设施建设领域的卓越成就与非凡实力。每一处细节都凝聚着建设者们的心血与智慧,彰显着上海轨道交通隧道结构那令人赞叹的安全韧性。此次对话协会会长、轨道交通领域专家毕湘利,跟随他的思路探寻轨道交通隧道结构的安全韧性。

毕湘利:上海地铁已经运营30年,30年的时间其实是走过了西方地铁发展的百年历程。1863年,伦敦第一条地铁开通运营,到现在已经160年了,而上海仅用30年的时间,运营规模就已经超过了800公里,目前占公交市场的比重超过了四分之三。

时至现在,按照上海市政府要求,上海地铁已经从重视线路数量的增长,转变为重视质量的提升。质量提升是什么?我理解就是长期运营安全质量的提升。我们的隧道结构安全,事实上是长期运营安全的一个薄弱环节,如何保证我们这个隧道结构的百年可维护,这是一个很重大的课题。

Q2:在重视质量提升的背景下,为实现隧道结构安全百年可维护,工程技术方面做了哪些迭代升级?

毕湘利:比如,曾经在上海地铁建设的初期,隧道设计是根据列车3米车宽的限界,采用了5.5m的内径。但到十二·五末的时候,做了一定的调整和完善:一方面是新的规范要求隧道内须设置侧向的疏散平台,另一方面也更多地考虑到隧道的可维护性,建议把这个隧道内径扩大40cm,从5.5m改到5.9m,为未来这个隧道的可维护提供了一定的空间。

Q3:隧道建设的安全性和长久性是地铁运维的核心命题之一。我们是否在尝试更多技术突破,以提升城市轨道交通安全韧性的乘数效应?

毕湘利:刚才讲到的一个就是隧道内径的扩大,为未来预留可维护的空间。另外,我们正在做一件事情,就是从十三·五末,在建设轨道交通18号线的时候,管片的接头做了一个新的尝试:把传统的螺栓连接改成了榫卯连接,采用凹凸结合的连接方式,将管片紧密拼插在一起,这种方式叫作快速接头。因为隧道管片最大的薄弱点实际上就是接头部位,接头的钢度与强度是决定着隧道寿命的关键因素。经过计算,我们每公里的隧道接头长度实际上是隧道长度的20倍多。所以如何将接头的薄弱点处理好,在我看来是这个行业应该共同考虑的问题。

当然,快速接头工艺在轨道交通18号线试点时也遇到了很多困难。对于管片制作,包括快速接头在管片上的定位精度以及管片拼装的精度,我们都提出了相应的标准,这些标准与原来螺栓连接的管片要求是不一样的。从管片制作加工精度、施工控制的精度与纠偏的频率,再到现场施工的要求,传统的人工操作就比较难实现,要依赖智能装备。 Q4:数字化是现在各行各业的新趋势,对于土木工程行业,特别是轨道交通行业带来了哪些新的契机?上海地铁应该如何把握? 毕湘利:随着数字化在土木工程领域的应用,这是个机会。什么机会呢?就是我们正在跟相关的施工单位一起研发智能盾构、数字化盾构。类似于全自动驾驶列车,这种盾构机能够在推进过程中实现控制轴线纠偏、拼装管片、同步注浆以及盾尾的油脂等系统的协同运作。 ▲自适应推进的盾构 Q5:智能装备的快速发展,为隧道结构安全提供了更多保障,未来的发展前景和推广方向您觉得会在哪里? 这样一来,盾构隧道结构的安全就得到了保障,就进一步保障了地铁的运营安全,那么我们前面说的地铁隧道的百年可维护就能得以实现。

相关推荐:轨道交通展展位预订 轨道交通展免费报名参观

扫码加入交流群